- 投稿邮箱:qizhixmt@126.com

党的二十届三中全会提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。作为国家级重大技术装备研制基地,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装)深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,坚持锻造国机所长、服务国家所需,大力推进科技创新,优化布局产业结构,进一步全面深化改革,积极培育发展新质生产力,加快塑造高质量发展新动能、新优势,为科技强国、制造强国建设作出积极贡献。

强化科技创新引领 “国之重器”地位凸显

“十四五”以来,国机重装坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,着力加强原创性、基础性研究,突破重大技术装备领域“卡脖子”技术,加速高能级科研平台建设,提升科技自立自强水平,有力推进重大技术装备高端化、智能化、绿色化发展。

加强基础研究,支撑高水平科技自立自强。聚焦国家重大战略需求,以原创技术策源地建设为目标,强化产业基础再造和原创技术供给,加速创新要素集聚,培育新质生产力新引擎。梳理60余项“卡脖子”问题清单,着力在材料科学、高洁净冶炼、成形技术等方面开展基础研究,为培育新质生产力夯实技术底座。积极承担系列国家重大科研任务,在清洁能源、航空航天等重点领域突破了一大批“卡脖子”技术,填补系列国家技术空白,为我国重大技术装备自主可控作出积极贡献。

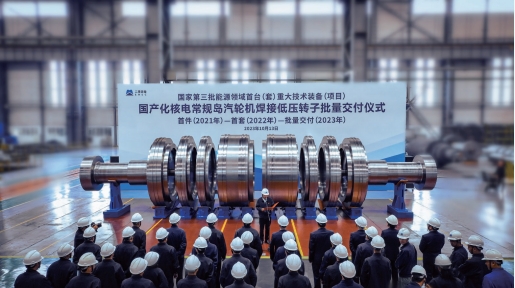

强化关键核心技术攻关,服务国家重大工程建设。紧跟新一轮科技革命和产业变革发展新趋势,积极推进创新联合攻关,一批重大技术装备实现新突破。成功研制世界首台最大单机容量500兆瓦级冲击式水轮机组转轮中心体锻件、世界最大等级FB2中压转子锻件、首套国产化百万千瓦核电常规岛汽轮机焊接低压转子锻件和300兆瓦级F级自主化重型燃机转子锻件,全球首台兼容方圆板坯多功能不锈钢连铸机、亚洲最大负载125兆牛预拉伸机组等装备,支撑了国家重大工程项目建设需要。“航空万吨级铝合金板张力拉伸装备”项目荣获中国工业大奖,“华龙一号”主管道项目获全国质量奖卓越项目奖。

推进科研平台建设,筑牢科技创新载体支撑。持续加强高能级科技创新平台建设,推动全国重点实验室、国家工程研究中心重组和转建,积极推进省部级以上科研平台建设,激活创新资源、促进成果转化。依托30个省部级以上研发创新平台,深化与科研院所、高校和上下游企业合作,仅2023年就开放课题立项27项,推动“产学研用”全链条协同创新发展,加快科技成果转化为现实生产力。

>> 2023年10月13日,国机重装国产化1000兆瓦及以上核电常规岛汽轮机焊接低压转子实现批量交付。

优化布局产业结构 产业焕新势能强劲

党的二十届三中全会提出“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”。国机重装以护航国家制造业安全为己任,围绕产业链部署创新链、依托创新链布局产业链,积极推动传统产业转型升级,着力培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,加快建设现代化产业体系。

聚焦主责主业,优化产业布局。坚持把新发展理念贯穿改革发展全过程、各领域,持续优化以研发与制造为主体,工程与服务、投资与运营为支撑的“一体两翼”发展格局。坚持战略引领,完成“十四五”规划中期调整,把培育发展新质生产力纳入战略发展规划,明确提出打造世界一流重装企业,护航国家制造业安全主线任务,进一步增强核心功能、提高核心竞争力,实现科技创新力、产业引领力、安全支撑力明显提升,着力推进公司高质量发展。

产业加速升级,构筑未来发展新势能。积极承担国务院国资委产业焕新行动、工信部制造业重点产业链高质量发展行动相关任务,实施大规模设备更新等专项行动,持续提升产品全生命周期管理和数字化水平,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。积极布局战略性新兴产业和未来产业,依托公司金属基础材料研究和全产业链极限制造优势,以关键共性技术、前沿引领技术创新为突破口,培育发展新质生产力新动能。

强化深度融合,护航产业链供应链安全稳定。实施产业链供应链安全保障工程,推动高端装备领域短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,切实推动产业链创新链深度融合。推进冶金装备产业链建设,形成冶金装备产业链拉动能力强、资源整合能力突出、配套资源稳定的良好发展格局。积极融入新发展格局,以服务构建先进制造业现代产业体系为重点,大力开拓国内国际两个市场,带动冶金装备、高端铸锻件、航空模锻件等优势制造业务走出去。坚持以工业化产能合作和绿色低碳发展为主攻方向,推进实现柬埔寨达岱河流域清洁能源梯级开发,共建“一带一路”成果丰硕,推动构筑安全稳定、互利共赢的全球产业链供应链体系。

持续全面深化改革 创新动能不断迸发

国机重装深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,深化科技创新体制机制改革,大力推进新一轮国企改革深化提升行动,为可持续高质量发展蓄势赋能。

着力加强顶层设计,创新机制不断健全。坚持创新驱动发展战略,切实抓好科技创新顶层设计,成立科技创新领导小组、科学技术研究院等机构,加强战略性、全局性引领,统筹推进科技创新工作。持续完善研发投入机制,建立以公司投入为引导、各板块投入为主体、政策资金为补充的“三维”经费投入管控模式,研发投入持续增长、创历史新高。遵循重大技术装备创新规律,构建产品技术研究、共性技术研究、基础技术研究投入机制,为提升原创技术源头供给、资源配置、转化应用能力提供了有力支撑。

持续完善激励机制,创新活力动力竞相迸发。制定科技成果转化、科技创新项目奖励、科学技术奖等管理制度,设立科技创新专项奖励金等,提高科研人员科技成果转化收益、科学技术奖奖金标准以及科研人员的智力劳动价值,激发科技创新潜力。因企施策、稳妥推进中长期激励,精准实施科技人才定向激励等措施,科技创新活力动力竞相迸发。所属企业中国重型机械研究院股份公司入选“科改示范行动”,并连续两年获评“标杆”;中国二重万航模锻入选“天府国企综合改革行动”企业,获评“优秀”。

深化人才发展体制机制改革,创新人才加速集聚。坚持以人才驱动支撑科技创新,深入实施人才强企支撑保障工程,积极践行“人尽其才、有为有位”人才理念,充分营造一流人才生态,为发展新质生产力提供人才支撑。加快建设高水平人才高地和吸引集聚人才平台。加强制造业人才队伍建设,以锻造重点人才队伍为主攻方向,以培养战略科技人才、实施青年科技人才十年培养行动等专项计划为抓手,聚力引进培养高层次顶尖科技人才,加快构建战略科技领军人才、中青年卓越工程师、青年科技人才的“金字塔”发展雁阵格局。着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才,以人才引擎赋能新质生产力加快发展。

(来源:《旗帜》2024年第10期;作者系国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长)

( 编辑:孙凯佳 送签:孙凯佳 签发:钟鸣 )

中央和国家机关工委旗帜杂志社版权所有 人民网 中国共产党新闻网承建 版权声明

转载请注明来源,京ICP备18060497号-1,京公网安备11010102006249号,互联网新闻信息服务许可证10120170065,信息网络传播视听节目许可证0120672

违法和不良信息举报电话:(010)64068010